「役員借入金が数千万円、数億円にまで膨らんでしまった…」

そんな悩みを抱えている経営者の方も少なくないのではないでしょうか。

特に債務超過や資金繰り難が続く中小企業にとって、役員借入金の整理は避けて通れない課題です。

経営者個人が会社を支えるために投入した資金が、逆に再生の足かせになってしまうケースも多く見られます。

その解決策の一つとして注目されるのが「債務免除」です。

しかし、役員借入金を免除した場合には、会社に「債務免除益」という会計・税務上の論点が発生します。

ここを正しく理解せずに処理すると、思わぬ課税負担を招き、再生計画に悪影響を及ぼすリスクがあります。

本記事では、

- 役員借入金と債務免除益の基本的な仕組み

- 債務超過企業における実務的な整理方法

- 見落とされがちな注意点と活用のポイント

について、企業再生コンサルティングの現場経験をもとに詳しく解説します。

借入金が多すぎて、資金繰りに悩んでいませんか?

ジーケーパートナーズは、債務超過企業に特化したM&A・企業再生支援を行っています。

事業譲渡・会社分割・債務免除スキームを組み合わせ、最適な解決策をご提案します。

そもそも役員借入金とは何か

役員借入金とは、法人が役員(代表取締役や取締役など)から借り入れている資金のことです。

貸借対照表上は「負債」に計上され、会社にとっては銀行融資以外の資金調達手段となります。

中小企業では、資金繰りが厳しいときに経営者が個人資金を会社に投入し、事業継続を支えているケースが多く見られます。

まさに「会社を守るための最後の砦」といえる存在です。

一方で、役員借入金を免除した場合には、会社に「債務免除益」という形で利益が計上される点に注意が必要です。

これは単なる会計処理ではなく、税務上の課税対象となり得る重要な論点であり、企業再生を進めるうえで見落とせないポイントです。

なぜ役員借入金が債務免除益となるのか

役員借入金の債権者である役員が「返済しなくてよい」と債権を放棄すると、会社には「債務免除益」が発生します。

会計上の処理は、「役員借入金/債務免除益」という仕訳となり、消滅した借入金と同額の「特別利益」を計上しなければなりません。

これは、会社が「返済義務を免れた=経済的な利益を得た」とみなされるためです。

ただし注意すべきは、この債務免除益が法人税の課税対象となる点です。

帳簿上は利益が増えるため、資金繰りが厳しい企業にとっては「帳簿上の利益が税負担に直結する」という落とし穴になりかねません。

一方で、会社に繰越欠損金がある場合は、この債務免除益と相殺することが可能です。

その結果、課税を回避または軽減でき、再生計画を進めるうえで有利に働くケースもあります。

関連記事|債務免除益とは?中小企業の税務実務のポイントを徹底解説

債務免除益を活用する際のリスク5つ

債務免除益は、繰越欠損金と相殺することで税負担を軽減できる有効な手段です。

しかし、安易に活用すると以下のような複雑な税務リスクが潜んでいる点に注意が必要です。

- みなし贈与による贈与税課税のリスク

- 繰越欠損金を超えた場合の法人税課税リスク

- 経済合理性を問われる税務否認リスク

- 将来の資金調達が困難になるリスク

以下で詳しい内容を解説しますので、参考にしてください。

➀みなし贈与による贈与税課税のリスク

複数の株主がいる会社で役員が債務免除を行うと、会社の純資産が増加し、その結果、株価が上昇する可能性があります。

この場合、債権を放棄した役員が「他の株主に経済的利益を与えた」とみなされ、みなし贈与(贈与税課税)の対象となるリスクが生じます。

これは、会社への法人税だけでなく、株主への贈与税まで課税される可能性があるため、非常に注意が必要です。

ただし、債務免除後も会社が依然として債務超過状態にある場合は、株価はゼロのままであり、実質的に株主に利益が移転していないと判断されるため、通常は贈与税の問題は生じません。

したがって、株主構成や財務状況を事前に十分に検討することが不可欠です。

特に、債務免除益を活用した企業再生スキームでは、法人税・贈与税・金融機関対応が複雑に絡むため、専門家の助言を得ながら進めることを強くおすすめします。

②繰越欠損金を超えた場合の法人税課税のリスク

債務免除益を活用する際に注意すべきは、繰越欠損金の残高を超えた部分には法人税が課税されるという点です。

特に、繰越欠損金の一部が期限切れ間近になっている場合などでは正確な試算が欠かせません。

これらを見落とすと、「繰越欠損金で相殺できると思っていたのに、想定外の法人税が発生した」という事態になりかねません。

したがって、事前に税理士と連携し、利用可能な繰越欠損金の正確な残高を把握することが不可欠です。そのうえで、債務免除する金額を適切に設定すれば、予期せぬ税負担を回避できます。

また、債務免除を行うタイミングも重要です。

決算期や欠損金の有効期限を踏まえた上で実施すれば、税務上のメリットを最大化できます。

③経済合理性を問われる税務否認リスク

債務免除は、あくまで財務改善や再生を目的とした合理的な行為である必要があります。

債務免除益を発生させて繰越欠損金を消化することだけを狙った形式的な債務免除などは、税務調査で否認される危険性が高い点に注意が必要です。

債務免除を実施する際には、必ず経済的・事業的な合理性を伴うことがポイントです。

たとえば

- 財務体質の改善(債務超過の解消)

- 事業承継の準備(後継者へのスムーズな承継)

- M&A実施前の整理(買い手にとっての財務リスク軽減)

こうした合理的な目的が明確であれば、債務免除は正当な再生手段として認められやすくなります。

また、証拠書類の整備も欠かせません。

- 債権放棄通知書・合意書

- 再生計画やM&A準備に関する資料

- 取締役会議事録(債権者側(法人の場合))

これらを適切に準備することで、債務免除の金額や時期についても「経済的合理性がある」と説明でき、税務否認リスクを大幅に低減できます。

④将来の資金調達が困難になるリスク

役員借入金を債務免除で帳消しにすると、同じ役員から再度資金を借り入れることは難しくなります。

「一度免除した=返済不要が前提」という評価になり、貸し手である経営者本人にとっても心理的ハードルが生まれるためです。

また、金融機関からは実質的な債務整理と評価されることがあり、以後の資金調達(新規融資・条件変更)に慎重姿勢を招く可能性があります。

資金繰りが不安定な局面では、突発的な資金需要が再度発生することがあります。

安易な債務免除は、次に起こる資金ショート時の選択肢を狭める点に注意が必要です。

債務免除の前に検討したい代替手段は下記の通りです。

- 返済条件の見直し(リスケジュール)

→返済期間の延長、元金据置、分割返済への切り替えなどにより、資金繰りの負担を軽減する。

- 部分免除+計画的返済

→繰越欠損金で吸収できる範囲だけ免除し、残額は条件変更を前提に計画的に返済していくハイブリッド方式。

- 役員借入金の資本化(いわゆるDES)

→借入金を株式に振り替える方法。基本的には債務免除益は発生しませんが、株式の発行価額と借入金の評価額に差がある場合など、債務免除益が計上されることもあります。

そのため、株価評価や贈与認定のリスクを含め、専門家の助言が不可欠です。

このように、役員借入金の整理は単純な「免除」に限らず、返済条件の調整・資本化(DES)・部分的な免除の組み合わせによって、将来の資金調達余地を確保しつつ財務改善を進めることが可能です。

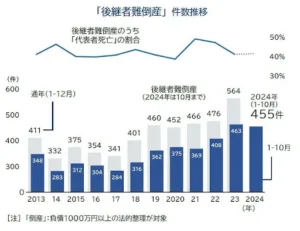

⑤相続税評価へ影響を与えるリスク

役員借入金は、経営者が亡くなった際に相続財産の債権として評価されます。

そのため、生前に債務免除を行うことで、相続財産を圧縮し、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

しかし注意すべきは、相続開始前3年以内に行った債務免除は相続財産に持ち戻され、相続税の課税対象となるリスクがある点です。

いわゆる「3年以内加算」に該当するため、実行のタイミングを慎重に見極めなければなりません。

さらに、債務免除によって会社の財務内容が改善すると、株価評価が上昇する場合があります。

結果として、後継者が相続または贈与で取得する株式の評価額が増加し、かえって相続税負担が大きくなることもあるため要注意です。

したがって、役員借入金の債務免除を相続対策として活用する場合は、

- 相続税と贈与税の両面からの試算

- 株価評価への影響の確認

- 事業承継計画全体との整合性

を踏まえて総合的に判断する必要があります。

最適なタイミングと方法を設計することで、税務リスクを抑えつつ、承継を円滑に進めることができます。

役員借入金の債務免除益を活用する方法

債務免除益の最も効果的な活用は、やはり繰越欠損金との相殺です。

特に、期限切れ間近の繰越欠損金を債務免除益で消化すれば、実質的に税負担を回避でき、節税効果を最大限に引き出せます。

さらに、債務免除によって自己資本比率が改善することで、財務体質の健全化が進みます。

その結果、金融機関からの信用度向上につながり、追加融資や条件変更の交渉において有利に働く可能性があります。

また、企業再生の現場では、債務免除による財務改善がM&Aの成約条件となることも少なくありません。

特に、債務超過状態のままでは買い手が現れにくいため、債務免除を通じてバランスシートを整えることが、事業承継や売却戦略の前提条件となるケースが多くあります。

さらに大きな特徴は、現金支出を伴わない点です。

資金繰りが逼迫している企業にとって、手元資金を減らさずに財務改善できるのは大きなメリットといえます。

債務超過企業の債務免除は専門家のサポートが重要

債務超過企業における債務免除は、税務・法務・財務の高度な専門知識が求められます。

繰越欠損金の正確な計算、みなし贈与税のリスク評価、適切な手続きの履行など、見落としやすい論点が数多く存在するためです。

特に税務面については税理士のサポートが不可欠です。

そのうえで、免除のタイミングや金額設定は再生計画全体に直結するため、再生コンサルタントが金融機関対応やスキーム設計をリードし、専門家同士が連携して進めることが重要です。

税務・財務・再生の知見を組み合わせることで、税務リスクを抑制しつつ、実効性のある再生スキームを実現できます。

まとめ

役員借入金の債務免除益は、適切に活用することで繰越欠損金の消化による節税効果、財務体質の改善、相続税対策など、多面的なメリットをもたらします。

一方で、みなし贈与による贈与税課税リスクや税務否認の危険など、見落としやすいリスクも存在します。

特に債務超過企業においては、経営者単独での判断ではなく、税理士や企業再生の専門家と連携して総合的な再生戦略の一環として債務免除を検討することが不可欠です。

正しい知識と専門家のサポートを得ることで、債務免除益は単なる会計処理にとどまらず、企業再生の強力な武器となります。

債務超過は早期対応がカギです。状況が悪化する前に、まずは専門家にご相談ください。

ジーケーパートナーズでは債務超過企業の財務改善から再生型M&Aまで一貫した支援を提供しています。

中小企業活性化協議会の外部専門家として培った豊富な実績をもとに、各専門家と連携しながら最適な企業再生戦略をご提案します。

現在、無料個別相談会を実施中です。

経営状況を丁寧にお聞きし、最適な再生スキームについて、専門家が直接アドバイスいたします。

まずはお気軽にご相談ください。未来の選択肢を広げる第一歩となります。