近年「FRB(米連邦準備制度理事会)が債務超過に陥るのではないか」といった懸念の声が聞かれるようになりました。

その背景には、積極的な金融緩和政策の実施と、その後の急速な利上げにより、FRBが保有する債券の価格が下落し、多額の含み損が発生していることがあります。

ただし「中央銀行の債務超過」は、民間企業における債務超過とは性質が大きく異なります。

この記事では、FRBの財務状況の実態、債務超過の定義と中央銀行における意味、そして仮にFRBが実際に債務超過に陥った場合に考えられる経済への影響について、分かりやすく解説します。

また、このような経済の大きな変化の中で、今後の成長戦略や事業の将来について専門家に相談したいとお考えの経営者の方もおられるのではないでしょうか。

M&Aを通じた事業拡大や円滑な事業承継に関心をお持ちの方は、M&Aに強みを持つジーケーパートナーズの無料個別相談会をぜひご活用ください。

FRBとは?その役割と機能

FRBは、アメリカの中央銀行制度の中核を担う機関で、日本でいうところの日銀(日本銀行)に相当します。

「FRB」という言葉は、ワシントンD.C.にある理事会を指しますが、正式には「連邦準備制度」として、FRB理事会と全米にある12の連邦準備銀行で構成されています。

FRBには、以下のような重要な役割があります。

- 金融政策の実施:金利の調整などを通じて、インフレや景気の安定を図ります。

- 金融システムの安定維持:銀行や金融市場が安定して機能するよう監視・支援します。

- 決済システムの運営:銀行間の資金のやり取りをスムーズに行うための仕組みを管理します。

- 政府の銀行としての機能:アメリカ政府の資金管理や国債の発行などに関わります。

これらの役割を果たすために、FRBは独自の「バランスシート(貸借対照表)」を持っており、そこに資産と負債の詳細が記載されています。

次の項目では、このバランスシートの内容や仕組みについて詳しく解説します。

金融政策の実施

FRBは、「物価の安定」と「雇用の最大化」という2つの目標(これを「デュアル・マンデート」と呼びます)を実現するために、金融政策を運営しています。

具体的には、次のような手段を使って市場の資金量や金利を調整します。

- 政策金利(FF金利)の誘導目標を設定・変更

→ FF金利(フェデラル・ファンド金利)とは、銀行同士が短期資金を貸し借りする際の金で、アメリカの金利政策の基準となるものです。 - 公開市場操作(オープン・マーケット・オペレーション)

→ FRBが米国債などを売買して、市場に出回るお金の量を増減させます。

また近年では、伝統的な金利操作に加えて、次のような非伝統的な手法も使われています。 - 量的緩和(QE:Quantitative Easing)

→ 大量の国債などを買い入れ、市場に資金を供給する政策 - 量的引き締め(QT:Quantitative Tightening)

→ 保有資産を減らすことで、市場から資金を回収する政策

このように、FRBは多様な手段を通じて、アメリカ経済の安定と成長を支えています。

金融システムの安定

FRBは、金融危機を未然に防ぎ、金融システム全体の安定を保つことも重要な任務としています

その一環として、FRBは銀行持株会社や大手銀行を対象に、経営の健全性を監督・規制しています。

たとえば、景気の悪化などのストレス(想定外の状況)に銀行がどの程度耐えられるかを検証する「ストレステスト」などを実施しています。

さらに、金融機関が一時的に資金繰りに行き詰まった場合には、FRBが「最後の貸し手(Lender of Last Resort)」として、資金(流動性)を緊急供給します。

これにより、1つの銀行の問題が他の銀行に波及して信用不安が広がることを防いでいます。

決済システムの運営

FRBは、銀行同士が大口の資金をやり取りするための決済システム「Fedwire Funds Service」や、手形・小切手の交換システムなどを、安全かつ効率的に運営しています。

これらの仕組みによって、企業や個人が行う日々の商取引や金融取引に伴う大量の資金移動がスムーズに行われ、アメリカ経済全体の土台となる金融インフラを支えているのが特徴です。

政府の銀行

FRBは、アメリカ合衆国財務省の「銀行」としての機能も担っています。

たとえば、財務省の主要な預金口座を管理し、税収などの歳入の受け入れや、公共事業費などの歳出の支払いを行っています。

さらに、国債に関する実務的な業務もFRBが代行しています。具体的には、国債の発行(入札の実施)、利息の支払い、満期を迎えた国債の償還(返済)といった手続きを担当しています。

このようにFRBは、政府の資金管理や国債運用の現場でも重要な役割を果たしています。

FRBは実質的に債務超過なのか?

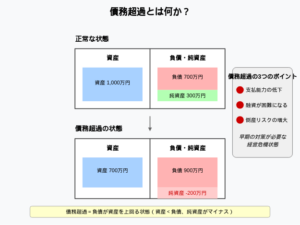

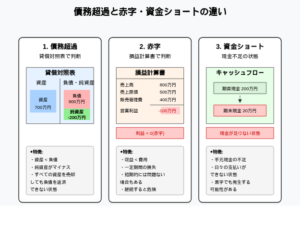

現在、FRBが保有する国債などの債券には大きな含み損が発生しています。

これは「今すぐ売却した場合にどれだけ損をするか」を示すもので、自己資本と比べても規模が大きく、「事実上の債務超過ではないか」との指摘もあります。

加えて、急激な金利上昇により利払い負担が増し、FRBは現在、継続的に赤字を計上しています。

この赤字はまず剰余金で補填されますが、それが尽きると「繰延資産(Deferred Asset)」として計上されます。

繰延資産とは、将来の利益で赤字を埋め合わせる前提で記録するもので、実質的には自己資本がマイナスの状態に近いといえます。

このような財務悪化により、以下のリスクが懸念されます。

- 中央銀行としての信頼が揺らぐことで、市場からのFRBに対する信認が低下するおそれ

- 損失の拡大を恐れ、必要以上に金融引き締めを続けてしまうリスク

- 赤字が続くことで、FRBが財務省に納める納付金が減少し、政府財政に影響が出る可能性

- 議会などからFRBの金融政策運営に対する政治的な圧力が強まる懸念

とはいえ、これらはあくまで「起こりうる可能性」に過ぎません。

実際にどの程度影響が出るかは、その時の経済環境、市場の反応(センチメント)、そしてFRBや政府の対応次第で大きく変わります。

また、過去には他国の中央銀行も一時的な債務超過状態を乗り越えてきた例が多くあります。

そのため、現時点で必要以上に悲観的になる必要はないとも考えられます。

日本の中央銀行が抱えるリスクとは?

FRBと同じような財務上の懸念は、日本の中央銀行である日本銀行(日銀)にも当てはまります。

日銀は、長年にわたりデフレからの脱却を目指して、FRB以上に大規模かつ長期的な金融緩和を続けてきました。

具体的には「量的・質的金融緩和」「マイナス金利政策」「イールドカーブ・コントロール(長短金利操作)」などが行われてきました。

その結果、日銀のバランスシート(資産と負債の一覧)は急拡大し、保有資産の中でも国債の割合が非常に高くなっているのが現状です。

今後、金融政策の正常化(引き締め方向への転換)によって金利が上昇すれば、

- 日銀もFRBと同様に、保有する国債に大きな含み損が発生する可能性

- 国債の利払い負担が増加する可能性

といったリスクに直面するおそれがあります。

また、日銀の自己資本比率(財務の健全性を示す指標)は、他の主要な中央銀行と比べて低く、金利上昇に対する財務的な脆弱性が指摘されています。

そのため、万が一、日銀が債務超過の状態になれば、FRBと同様の議論が巻き起こることも想定されます。

ただし、日銀が保有している国債の大部分は自国通貨(円)建てであり、その国債を発行しているのも日本政府です。

このように、政府との関係や通貨発行権などを考慮すると、FRBとは異なる要素も存在します。

とはいえ、日米両国の中央銀行が、大規模な金融緩和という共通の政策を取ってきた結果、現在はその「副作用」とも言える財務リスクに直面しているという点は、重要な共通点と言えるでしょう。

変化の時代を勝ち抜く経営戦略とは?

FRBの金融政策や世界経済の動きは、金利の変動や景気の先行きに影響を与え、それが私たち企業の経営環境にも大きく波及します。

たとえば、資金調達コストの上昇や低下、サプライチェーンの見直しの必要性、成長戦略の再構築など、経営者は常に状況の変化に対応しなければならないのが実情です。

このように、将来の見通しが立てにくい時代においては、自社の持続的な成長や企業価値の向上を目指して、M&A(企業の合併・買収)を選択肢の一つとして検討する企業が増えています。

M&Aは、以下のような目的を実現するための有力な手段です。

- 事業の規模拡大

- 新たな市場への参入

- 技術やノウハウの獲得

- 円滑な事業承継の実現

ただし、M&Aは専門性が高く、手続きも複雑なため、成功させるには慎重な準備と適切な専門家の支援が欠かせません。

M&Aを成功させるには、

- 適切な戦略の立て方

- 取引相手の選び方

- 企業価値の評価

- 交渉や契約手続き

といった各段階で、正しい判断と確実な行動が必要です。

このようなM&Aの戦略立案から実行まで、豊富な知識と実績でしっかりとサポートするのが、M&Aに強みを持つジーケーパートナーズです。

「自社にとってM&Aは本当に有効なのか?」

「どんな戦略が考えられるのか?」

「進める上で気をつけるポイントは何か?」

こうした疑問やご関心をお持ちの経営者の方は、ぜひ一度、ジーケーパートナーズの無料個別相談会をご利用ください。

関連記事|M&A仲介会社の選び方!FAとの違いやトラブルの回避方法を徹底解説

まとめ

現在、FRBは過去の大規模な金融緩和と急速な利上げの影響で、保有資産の含み損や利払い負担の増加による損失計上という課題に直面しています。

しかし自国通貨を発行できる中央銀行にとって、これがすぐに機能不全を意味するわけではありません。

重要なのは、この状況が金融政策の運営や市場の信頼にどう影響するかです。

こうしたマクロ経済や金融環境の変化は、企業の経営判断にも大きなヒントを与えます。

先行きが見えにくい今こそ、現状を正しく理解し、将来を見据えた戦略的な選択、たとえばM&A(企業の合併・買収)による成長加速や事業承継の検討が重要です。

「変化に柔軟に対応し、企業価値を高める次の一手を考えたい」

「事業承継について専門家のアドバイスが欲しい」

そんな経営者の皆さまは、豊富な実績と専門知識を持つジーケーパートナーズの無料個別相談会をぜひご利用ください。