帝国データバンクの最新調査(2024年)によると、「後継者がいない」と回答した企業の割合は52.1%と減少傾向が継続しました。

それでもなお、半数を超える企業が後継者不在という深刻な課題を抱えているのが実情です。

(参考:帝国データバンク全国「後継者不在率」動向調査(2024年))

本記事では、こうした事業承継に関する現状とその背景を踏まえつつ、経営者が知っておくべき具体的な解決策までをわかりやすく解説します。

債務超過企業の再生型M&Aに強みを持つジーケーパートナーズが、貴社の事業承継課題を的確にサポートします。

中小企業活性化協議会の外部専門家として数多くの支援実績を持つ当社が、無料個別相談にて貴社に最適な承継戦略をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

事業承継問題の実態

中小企業の事業承継問題は、今や“待ったなし”の状況です。

特に、次のような状況にある経営者の方は、早期の対策が必要不可欠です。

- 後継者が決まっていない

- 自社は黒字だが、後継者が見つからず将来が不安

- 借入金があるため、事業承継が進めづらい

実際、後継者不在による廃業は年々増加傾向にあります。

しかし、正しい知識と支援を受けることで、事業を次世代に引き継ぐ道は必ずあります。

本記事では、以下の2つの危機的状況について詳しく解説し、解決に向けた視点をお伝えします。

後継者不在率が高まっている

中小企業の事業承継において最も深刻な問題は、後継者不足です。

画像出典:帝国データバンク全国「後継者不在率」動向調査(2024年)

帝国データバンクの2024年調査によると、後継者が「いない」と回答した企業の割合は52.1%と、前年よりも改善傾向にはあるものの、依然として2社に1社以上が後継者未定という深刻な状況が続いています。

背景として、これまで主流だった親族内承継が困難になっている点が挙げられます。

実際に、親族内承継の割合は33.1%まで減少。一方で、社内の役員や従業員が経営を引き継ぐ「内部昇格型承継」が35.5%を占めるなど、“脱ファミリー化”が顕著に進行しています。

この変化の背景には、少子化や子ども世代のキャリア志向の多様化、親族が事業承継に消極的なケースの増加などがあり、「親族に継がせたくても継げない」状況に直面している経営者が増えているのが現状です。

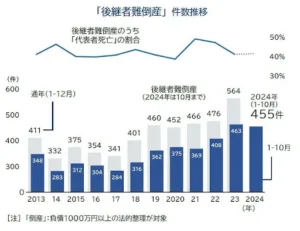

後継者難倒産が増加している

後継者が見つからないことによる「後継者難倒産」は深刻な社会問題です。

画像出典:帝国データバンク全国「後継者不在率」動向調査 参考データ(2024年)

2024年1〜10月に発生した「後継者難倒産」は455件にのぼり、過去最多だった2023年とほぼ同水準で推移しています。

このままのペースでは、年間件数として過去最多を更新する可能性もあり、事業承継問題の深刻さは一層強まっています。

特に注目すべきは、代表者の病気や死亡によって事業継続が不可能となったケースが189件(全体の4割以上)を占めている点です。

代表者が急逝した途端に、従業員が職を失い、取引先に混乱が広がる。

そんな現実が各地で起きています。

高齢の経営者が多い中小企業では、承継計画が未整備であるほど、このリスクが事業の命取りになります。「元気なうちに対策を始める」ことが、何よりも重要なのです。

関連記事|事業承継とは?基本的な仕組みから成功のポイントまで徹底解説

事業承継が進まない3つの問題点

事業承継において最大の課題は「後継者不在」と言われていますが、実際にはそれ以外にも複雑な問題が絡んでいます。

ここでは、特に中小企業経営者を悩ませている3つの代表的な障壁をご紹介します。

- 適切な後継者が見つからない

- 相続税・贈与税の負担が重い

- 個人保証の引き継ぎリスク

このような問題が複雑に絡み合うことで、「誰に、どのように、どんな条件で事業を引き継ぐか」が決めきれず、結果的に先送りされてしまうのが現状です。

①適切な後継者の確保が最大の難題

「子どもに継ぐ意思がない」「社内に任せられる人材がいない」

そうした声を数多く耳にしています。

事業承継における最大の障壁は、適切な後継者を見つけること、そしてその後継者を育て、周囲の合意を得ながら承継を完了させることです。

多くの経営者が、以下のような課題に直面しています。

- 子どもや親族に承継意思がない

- 社内に適任者がいない、または能力が不足している

- 後継者候補の資金力が足りない

- 社内での反発や合意形成が難しい

中小企業白書(2023年版)によると、後継者の育成には5〜10年の期間が必要とされており、現経営者が元気なうちに、段階的かつ計画的に準備を進めることが不可欠です。

承継は「いつかやること」ではなく、「今から始めるべき経営課題」なのです。

②相続税・贈与税が承継の重い負担

事業承継では、株式や不動産などの事業用資産を後継者に移転する際、多額の相続税や贈与税が発生します。

特に自社株評価が高い企業では、数千万円規模の税負担がのしかかることもあり、これが後継者にとって大きな障壁となっています。

この問題を受け、2018年には「事業承継税制」が改正され、一定の条件を満たせば、自社株の相続・贈与にかかる税金の猶予や免除が受けられる制度が整備されました。

しかしながら、この制度は以下のような理由で十分に活用されていないのが現状です。

- 適用条件が複雑で、途中で計画変更すると猶予が取り消されるリスクがある

- 計画書提出や5年〜10年にわたる継続要件があり、制度を使い切るには高度な制度理解が必要

- 実務に精通した専門家が少なく、税理士や金融機関でも積極的に提案されないケースがある

結果として、「制度の存在は知っているが、活用できていない」という経営者が非常に多くいます。

ジーケーパートナーズでは、こうした制度を熟知し、承継スキームの設計段階から税制活用を前提とした支援を行っており、実際に数多くの税負担軽減を実現してきました。

③個人保証の引き継ぎが承継意欲を削ぐ

中小企業の多くは、会社の借入に対して経営者が連帯保証人となっています。

そのため、事業承継の際に後継者が経営を引き継ぐだけでなく、個人として多額の保証債務を背負うリスクがあることが、承継意欲を大きく削ぐ原因になっています。

この課題に対し、金融庁と中小企業庁は2014年に「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、一定の条件を満たせば個人保証を外す・緩和する仕組みを整備しています。

しかし現実には、

- 制度の存在自体を知らない経営者が多い

- 保証解除の条件(財務の健全性、法人と経営者の分離、情報開示の徹底など)をクリアするハードルが高い

- 金融機関側の運用もまちまちで、事例が少ない

といった理由から、ガイドラインの活用は進んでおらず、後継者が「社長にはなりたいけど保証人にはなりたくない」というジレンマに悩むケースが後を絶ちません。

私たちは、こうした「個人保証問題」の解消に向けて、金融機関との交渉支援や財務体質改善の指導、再生スキームを含む設計支援を多数行ってきました。

「保証があるから継がせられない」

そんな悩みも、制度と専門家の力で解決する道があります。

事業承継問題の効果的な3つの解決策

ここまで見てきたように、事業承継には「後継者不在」「税負担」「個人保証」など、さまざまな課題が存在します。

しかし、それらを乗り越えるための方法も確実に存在します。

事業承継を成功させるためには、次の3つのアプローチを意識することが重要です。

- 5〜10年スパンで、段階的に準備を始める

- 事業承継税制など、支援制度を活用する

- 親族外承継やM&Aも視野に入れる

「親族に継がせる」ことだけが選択肢ではありません。

近年では、従業員承継や外部人材の登用、M&Aによる第三者承継が増えており、特に借入金や債務超過などがある場合は、再生スキームと組み合わせたM&Aが非常に有効です。

ジーケーパートナーズでは、こうした親族外承継・再生型M&Aを含めた多様な承継支援を行っており、各企業の状況に応じた最適解を提案しています。

早めの情報収集と、信頼できる支援者の存在が、承継の成功を大きく左右します。

以下で詳しい内容を解説します。

5~10年計画での段階的準備開始

「まだ元気だし、事業も順調。承継なんて先の話…」

そう考える経営者の方は少なくありませんが、実際に承継を成功させるには5〜10年の準備期間が必要とされています。

この期間中に、以下のようなステップで計画的に進めることが重要です。

- 現状の把握と問題点の洗い出し

- 後継者候補の選定と育成計画の策定

- 事業承継スケジュールの作成

- 専門家チームの組成

こうした計画を早期に始めることで、後継者育成・税務対策・保証対策などの準備が着実に進み、トラブルのないスムーズな承継が実現します。

実際に、5年以上前から準備を始めた企業ほど、承継後の業績安定や従業員の離職防止など、好結果につながる傾向が明確に表れています。

事業承継税制など支援制度の活用

「事業承継には時間とお金がかかる」

そう考えて、行動を先延ばしにしていませんか?

実は、政府は事業承継を後押しするため、資金・税制・保証リスクへの対策となる様々な優遇制度を整備しています。

ここでは、特に活用効果の高い3つの代表的制度をご紹介します。

- 事業承継税制(贈与税・相続税の猶予・免除)

→非上場企業の株式を後継者に贈与または相続する際、一定の条件を満たせば贈与税・相続税の納税が猶予され、最終的に免除される制度です。

- 事業承継・引継ぎ補助金

→事業承継に伴う費用(専門家報酬、デューデリジェンス費用、設備投資、人材確保費用など)を国が補助する制度です。

- 経営者保証コーディネーター(保証解除の専門支援)

→後継者が事業を継ぐ際にネックとなる個人保証の解除に向けて、専門家が金融機関との交渉や財務改善策の助言を無料で提供する制度です。

全国の事業承継・引継ぎ支援センターに常駐しており、経営者保証に関するガイドラインの実行支援役として機能します。

こうした支援制度は、承継の障壁を取り除き、計画的かつスムーズな事業承継を後押しする強力なツールです。

ただし、申請期限や適用条件が細かく定められており、「知らなかった」「間に合わなかった」といった理由で利用できなかったケースも多く見られます。

ジーケーパートナーズでは、こうした制度の活用も視野に入れた総合的な承継支援を行っており、制度設計から申請・実行まで一貫してサポートしています。

親族外承継・M&Aの選択肢拡大

「子どもに継がせるのが当たり前」

かつてはそれが常識でしたが、今では親族内承継だけにこだわらない柔軟な発想が求められる時代です。

事業承継には、以下のような選択肢があります。

①親族外承継(社内の役員・従業員への承継)

後継者候補として信頼のおける幹部社員や番頭役がいる場合には、社内承継が有力な選択肢になります。

- 企業文化や業務の流れを熟知しているため、事業の継続性が高い

- 社員や取引先との信頼関係も継続しやすく、混乱の少ない承継が可能

ただし、後継者が自社株を買い取る資金力がなかったり、経営に対する覚悟や能力が不足している場合は、外部支援や計画的育成が不可欠です。

②第三者承継(M&A)

後継者不在の企業にとって、M&Aは極めて現実的かつ効果的な選択肢です。

買い手企業の資本力や経営ノウハウを活用することで、次のようなメリットが同時に得られます。

- 廃業を回避し、雇用を維持できる

- 経営者が創業者利益を確保できる

- 経営者が個人保証から解放される

また、経営者が高齢であったり、健康上の理由により早急な承継が必要な場合でも、M&Aは短期間で確実な承継が可能となる選択肢です。

関連記事|事業承継M&Aとは?メリット・デメリットから成功のポイントまで徹底解説

まとめ

事業承継問題は、日本の中小企業が直面する最重要課題の一つです。

実際、後継者不在率は依然として50%を超えており、多くの企業が将来に不安を抱えています。

経営者の皆さまに今、求められているのは「いつかやる」ではなく、「今から段階的に準備を始める」ことです。

親族内承継にこだわらず、親族外承継やM&Aなど多様な選択肢を視野に入れ、最適な方法を選択する。

そして、事業承継税制をはじめとする公的支援制度を積極的に活用し、税務・法務・財務の各面で専門家と連携して準備を進める。

こうした戦略的な取り組みによって、後継者が安心して経営を引き継げる環境を整えることが可能になります。

事業承継は、“事業を残す”だけでなく、経営者ご自身と従業員、ご家族、そして地域を守るための大切な意思決定です。

まずは、自社の現状を正しく把握するところから、一歩を踏み出してみませんか。

ジーケーパートナーズは、中小企業活性化協議会の外部専門家として財務・事業デューデリジェンスから計画策定支援、再生型M&Aまで、事業承継に関わるあらゆる課題に対応しています。

特に、一般的なM&A仲介会社では取り扱いが難しい債務超過・借入金の多い企業の承継支援において、

私たちは企業再生の知見を活かした独自スキームによる課題解決を多数実現しています。

こんなお悩みはありませんか?

- 後継者がいないが、廃業は避けたい

- 借入や個人保証があり、承継が進まない

- 税制や補助金の使い方がわからない

- 社内に後継者はいるが、能力や資金面が不安

まずは、無料の個別相談で、貴社にとって最適な事業承継戦略を一緒に考えてみませんか?

秘密厳守・オンライン対応も可能です。お気軽にご相談ください。